突然ですが、皆さんには音楽に関しての習慣は正しく身についていますか?

僕は身についていませんでした。

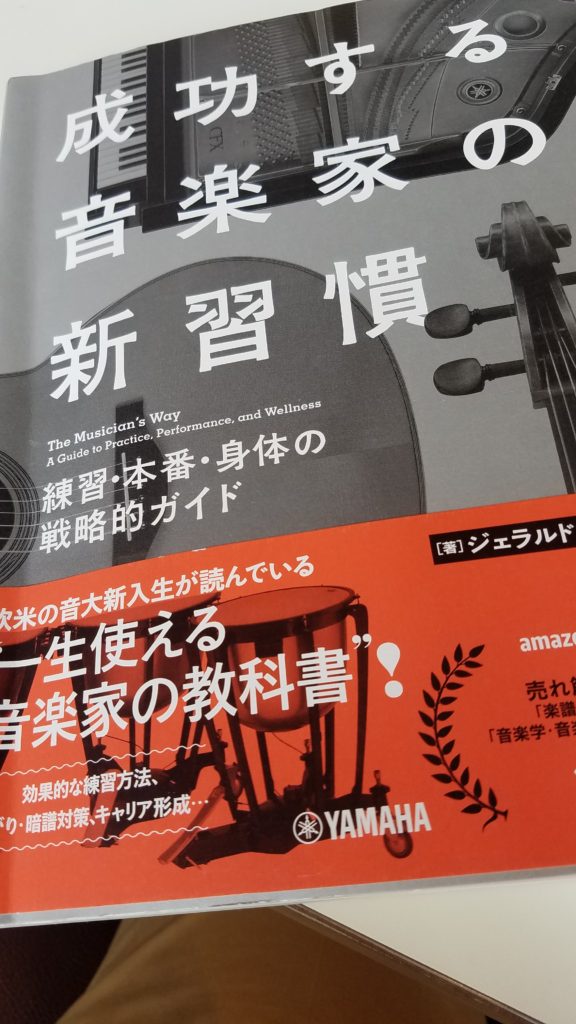

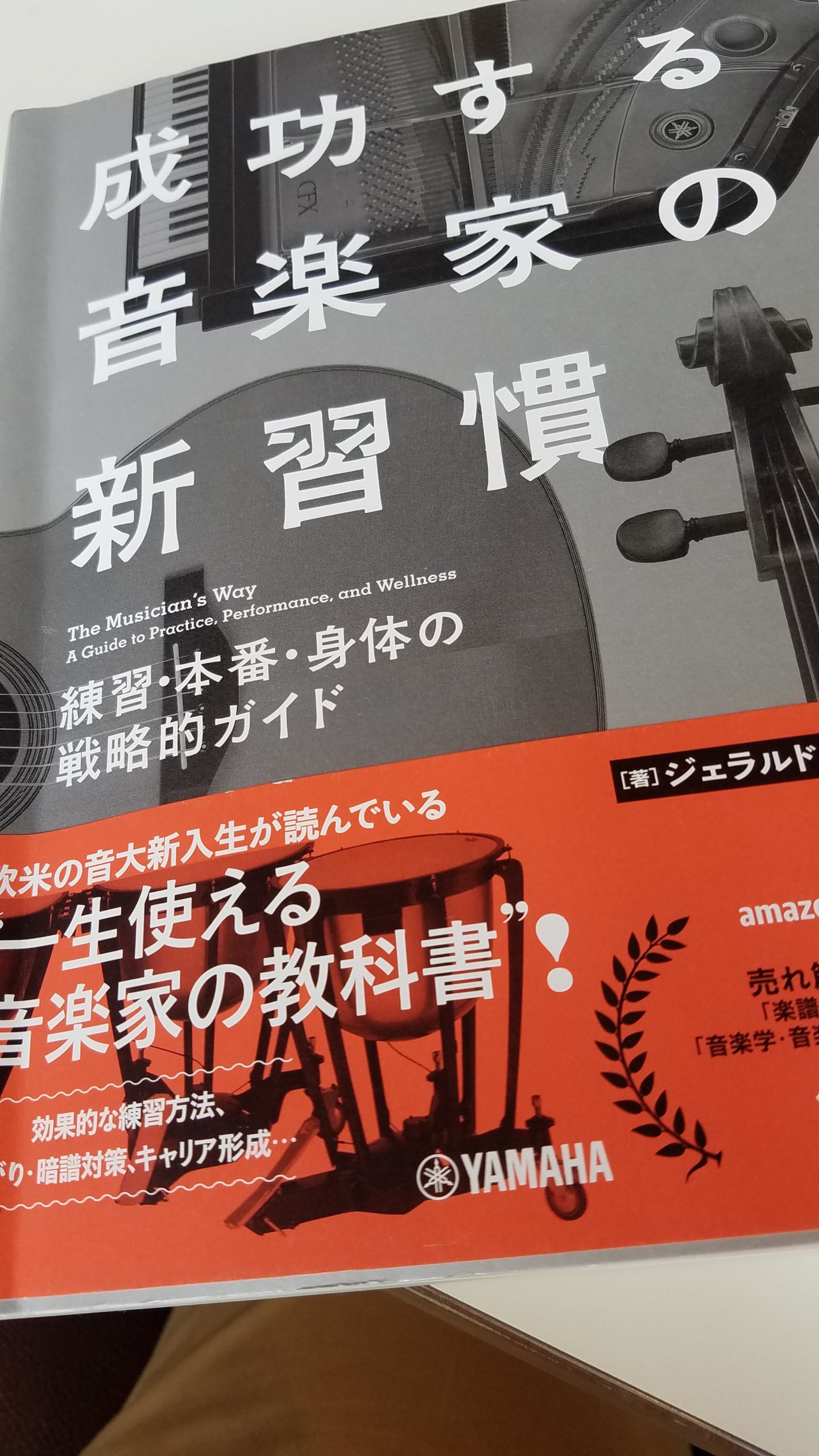

生活習慣ならともかく、音楽の練習や心構えについての習慣なんて意識したこともなかった。ですが、ちょっとある本に出会って音楽への意識や練習の取り組み方などの習慣が変わったんですよ。正直もっと早く読んでおけばよかった。それがこちら。

一言でこの本の概要を簡単に言ってしまえば、より効果的に練習し、より素晴らしい演奏をするために大事な心構えが書いてある本です。単純な精神論ではなく、具体的な方法なども書かれています。(ただ、読んで思ったことはなんやかんや言っても精神論大事!ということです。精神論と言っても気合いでなんとかしろとかそういうことではなく、音楽の練習に対する心構えをどうするか?という話です。)

著者であるジェラルド・クリックスタインさんは音楽家で教育者。教授。世界的に有名な人らしいです。ウェブサイトもあります。

高校生ぐらいの自分に買って読ませてあげたい本です。

プロのミュージシャンを目指す人はもちろんですが、声楽や器楽演奏に関わっていて、上達したい、より良い演奏をしたいと考えている人はぜひ一度読んでみるといいと思います。早く読めば読むほど音楽に対しての意識が変わる本ですね。褒めすぎかな。

2018年にアマゾンの「楽譜・スコア・音楽書」「音楽学・音楽教育学」「メソッド」部門で一位をとったそうです。納得。

そんなわけですっかり影響を受けた僕はさっそくきちんと理解して忘れないように要約と考察をしてアウトプットしていこうと決めたわけです。あまり最初から飛ばすと持たないので、ゆっくりちょこちょこ書いていきます。

練習とは何か

練習の目的は何か?

練習は、基本的には演奏する曲のレパートリーを増やしたかったり、演奏技術を高めたいと思って

テクニックの練習に取り組んでいるはずと書かれています。

確かにその通りですよね。弾ける曲が多くなることはいいことだし、テクニック関係の練習をして、弾けるフレーズが増えれば増えるほど弾ける曲も多くなります。ピッキングなんかの例でいえば、よりいいタッチでピッキングすることで、同じ曲を弾いても良さが変わってきます。運指の技術が上達すれば、複雑なフレーズも弾けるようになります。

要約すれば弾ける曲を増やし、より上手に演奏するために演奏していると言えます。当たり前ですが、練習のために練習してるわけじゃないですからね。

すると、音楽に対しての「忍耐力、優雅さ、明晰さ、バランス感覚」が身につきます。

究極的には練習の目的は「本番に備えること」

練習は技術向上のためというのももちろんですが、何よりも「本番」のためにあると書かれています。

たしかに。

スポーツ選手の練習なんかも同じですね。試合に勝ったり、いい記録を出すために練習している。練習自体が目的ではないんですよね。

練習上手になるには芸術的な面と実践的な面の両方に秀でていなければならないそうです。

こうしてみてみると、練習はシンプルながらも大事なことですね。

次回予告

次回は、

ざっくり解説2 成功する音楽家の新習慣 練習環境を整える になります!よろしくお願いします。

コメント